おせち料理など、お祝いの料理には吉兆を願ったり縁起を担いだ食材が おせち料理など、お祝いの料理には吉兆を願ったり縁起を担いだ食材が

使われます。

古くからめでたいときに食べられていたものもありますが、

ダジャレのような言葉遊びのものもあります。

これは庶民も食を楽しむようになった江戸時代に広まったもののようです。

鯛(たい)

「めでたい」の語呂合わせからお祝い料理に 「めでたい」の語呂合わせからお祝い料理に

使われているとされていますが、それだけではありません。

神様が好む色、邪気を祓う色とされている赤で、

姿が堂々としていて味も優れていることから、

古くから魚の王様として珍重されてきました。お祝いの食材として庶民に普及したのは江戸時代。

お祝い料理は見た目も大切にしますので、尾と頭がついた「尾頭(おかしら)付き」が縁起が良いとされています。

海老(えび)

「海老」の文字は海の老人を意味する当て字。平安時代にはすでに使われていました。 「海老」の文字は海の老人を意味する当て字。平安時代にはすでに使われていました。

長くのびたひげと姿から「腰が曲がるまで元気に長寿を全うする」という

願いを込めてお祝い料理に使われます。

中でも伊勢海老は、硬い甲羅がまるで鎧のようでひげも立派なので

昔から祝い事に欠かせないものでした。

鏡餅など、お正月飾りにも使われていますね。

小豆(あずき)

お祝い料理だけでなく、吉凶共に儀礼や節目の料理に使われる食材です。 お祝い料理だけでなく、吉凶共に儀礼や節目の料理に使われる食材です。

まず浮かぶのが、お祝いの席に欠かせないお赤飯。

諸説ありますが、古代に神様への供物として使われていた

赤米の名残から、白米の色付けに代用したのが始まりといわれています。

また、赤色は邪気を祓い厄除けの力があるとされていて、

様々な行事食に用いられるようになりました。

鎌倉時代には、宮中の節句などに供えられていました。

庶民の間で慶事に赤飯を用いるようになったのは江戸時代になってからのようです。

昆布(こんぶ)

昆布と書いて「ひろめ」「えびすめ」と呼ばれていて「福を広める」 昆布と書いて「ひろめ」「えびすめ」と呼ばれていて「福を広める」

「七福神の”えびす”」の語呂合わせから、婚礼やお祝いの食材として古くから用いられてきました。

戦国時代には出陣の前に「のしあわび」「勝ち栗」と”よろこぶ”にちなんだ「昆布」を並べ祝っていたようです。

また、昆布は繁殖力が旺盛なことから、繁栄の象徴としてお祝いの席に欠かせないものとなりました。

結納の品の中にも、子孫繁栄を願った「子生婦(こんぶ)」がありますね。

鰤(ぶり)

成長につれて名前が変わる「出世魚」の代表ともいえる魚。 成長につれて名前が変わる「出世魚」の代表ともいえる魚。

江戸時代になって、武士の出世を象徴するめでたい魚として様々な祝事に用いられてきました。

冬においしい出世魚ということで、

関西や北陸地方の正月には欠かせない魚です。

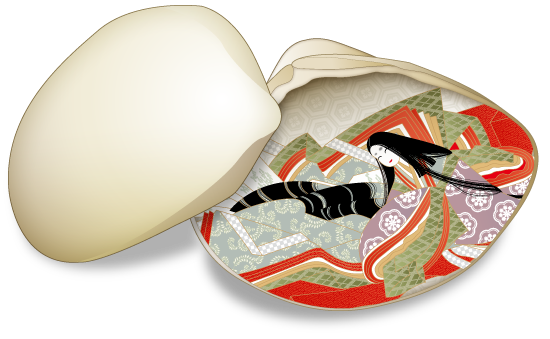

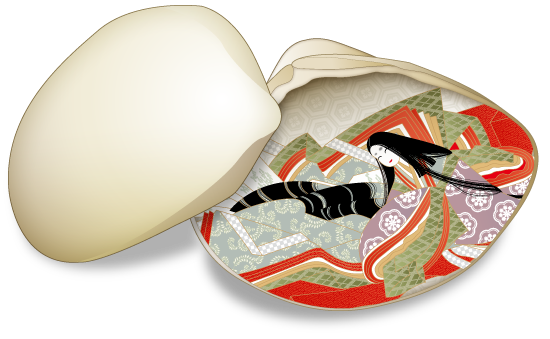

鮑(あわび)

奈良・平安時代には、貴族の間で珍重された食材だったようです。

鮑は美味しくて乾燥して保存できることから、高級な贈答品でした。

特に鮑の身を薄く長くそいで伸ばして乾燥させた熨斗鮑(のしあわび)は

初めは食べていましたが、後に吉事の印として贈り物につけるようになりました。

今もその風習はのし紙やのし袋として受け継がれていて、 今もその風習はのし紙やのし袋として受け継がれていて、

左の図の○の部分を熨斗鮑といいます。長くのびることから、永続して発展する意味でめでたいとされています。

|

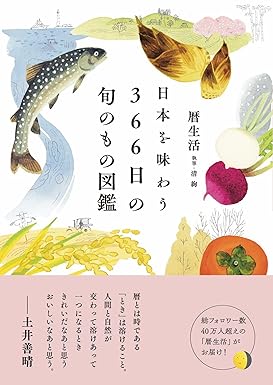

日本を味わう366日の旬のもの図鑑

1日1ページ、写真を交えて旬の食べ物が紹介しながら、その日の暦や風習などが解説されている日めくりカレンダーのような一冊。献立のヒントになりますし、季節に寄り添った暮らしを楽しみたい方におすすめです。

清 絢 著 / 淡交社

|

スポンサーリンク

|